2021.01.29

ニャンドックのススメ

お家のニャンコがご家族と幸せに長生きする為には病気を早期発見することがとっても大切なんです。

早期発見できれば怖い病気でも軽い治療で元気に長生きできる病気がたくさんあります。

でもニャンコはいつも寝ていることが多いし、ワンちゃんのようにお散歩に行って一緒に歩いたりすることもありません。コミュニケーションを取るチャンスが少なくなりがちです。

だから猫ちゃんは病気が進行するまでご家族に気付いてもらいにくいのかもしれません。

具合が悪くなってからではネコの病気は既に進行してしまっていることが非常に多く、ネコちゃんを苦しませることになってしまいます。

当院では一頭でも多くの猫ちゃんの病気が軽いうちに見つかって欲しい。

そんな願いから猫の健康診断キャンペーン(1月〜2月末まで)を企画致しました。

たまにはご家族とは違う目線で獣医さんにおうちのニャンコを診てもらいませんか。

【ネコに多い病気とその病気の発見に役立つおすすめな検査】

・慢性腎臓病

ネコの死亡原因の第2位となるネコに多い病気です。

腎臓病になることを心配するよりもネコは歳をとったら腎臓病になるものだと考え、早期発見することが大切です。

初期ステージから治療すれば無症状で長生きできる可能性が充分期待できます。

※SDMA(スタンダードコースとプラチナコースのメニューに含まれる)は初期の腎臓病の発見に有意な検査項目です。

・甲状腺機能亢進症

甲状腺から過剰な甲状腺ホルモンが分泌されることによって引き起こされる高齢のニャンコ(10歳齢以上)にとても多い病気です。

典型的な症状は以前より食欲が過剰になるにもかかわらず痩せてきます。

性格に変化が見られたり(怒りっぽくなるなど)多飲多尿などの様々な症状が見られます。また高血圧になるので心臓や腎臓にも負担がかかります。

血液検査で甲状腺ホルモン値を測定することで診断が可能です。

・変形性関節症

ネコは身体が軟らかいので関節疾患は少ない印象をお持ちかもしれません。

しかしある報告では12歳以上のネコでは約90%の症例に関節症が認められたと言うデータがあります。

関節症の発見には問診、触診を中心とした身体検査。エックス線検査が有用です。

【キャンペーン検査と一緒に受ける歯科処置のススメ】

・ネコちゃんの歯周病について

ネコの歯周病の特徴は上顎の第四前臼歯(奥歯)が最も罹患しやすいことです。

奥歯の周囲には大きな唾液腺の出口が存在し、唾液が溜まりやすいです。この唾液のヌルヌル(ペリクル)が歯石の原因となります。

またネコの歯周病は歯根と歯が生えているの凹み(歯槽骨)の隙間に炎症が起きることによって癒着しやすいのです(アンキローシス)。癒着した歯は抜歯が困難になり治療が難しくなることがあります。

歯石除去などの歯科処置をキチンと実施するには上下左右裏表の歯の歯周ポケットの診査とケアをおこないます。場合によっては歯科エックス線検査で歯茎の下(歯縁下)の状態も確認する必要があります。それらをネコちゃんに痛みや恐怖を与えず、正確に安全におこなうには全身麻酔が必要です。

歯科処置の為の麻酔前検査にも本キャンペーンを御利用ください。

(詳しくはスタッフまで)

2019.11.11

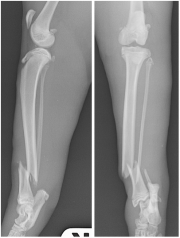

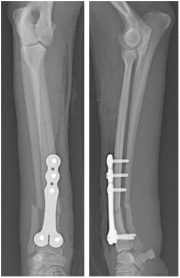

橈尺骨骨折(前肢、肘から手首の間の骨の骨折)について

【Case 1】

|

|

|

|

|

|

術前 術前 |

術後 術後 |

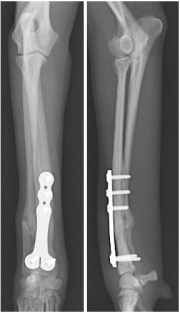

【Case 2】押入れから出てきたら, 右後肢挙上

術前 術前 |

術後 術後 |

|

執刀医紹介

| 獣医学博士 是枝 哲彰

動物臨床医学会 評議員 |

|

- 所属学会

獣医麻酔外科学会

日本獣医画像診断学会

動物臨床医学会

日本獣医がん学会

日本人工関節学会

European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology

- 経歴

-

- 1992年

- 日本獣医畜産大学(現日本獣医生命科学大学)卒業

-

- 1992〜94年

- 日本獣医畜産大学 獣医臨床病理学教室研究生

-

- 1994~98年

- 日本獣医畜産大学 大学院博士課程 獣医臨床病理学教室所属

「犬の悪性組織球症に関する研究」にて獣医学博士

-

- 1993~98年

- AMIS(現IDEXXラボラトリーズ)診断獣医師:細胞診、病理組織診断

-

- 1998年

- 藤井寺動物病院 勤務

-

- 1999年

- フロリダ大学ポストドクトラルフェロー

-

- 2002年

- 藤井寺動物病院 院長

-

- 2007〜13年

- 日本獣医生命科学大学 大学院特別研究生 獣医外科学教室所属

2019.07.10

前十字靱帯断裂の手術について

以前はハスキーやゴールデンレトリバーなどの大型犬が多く来院していた時期がありました。

しかし最近は小型犬が来院するワンちゃんのほうが多くなりました。

近年、整形外科疾患で多く来院するもののひとつが前十字靱帯断裂です。

もとは大型犬に多い疾患でしたが小型犬にも同疾患で来院するワンちゃんが増えました。

あるデータでは前十字靱帯の部分断裂が膝関節が原因で発生する跛行の25~31%を占めると言われています。

今日はこの疾患について書きます。

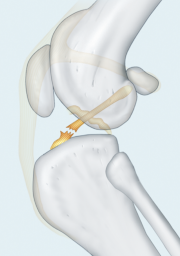

【前十字靱帯断裂とは】

| 前十字靱帯とは膝関節の中にある半月板の上に位置する靱帯です。 後十字靱帯と十字にクロスしています。

腿の骨(大腿骨)に対して膝下の骨(頸骨)が前方に飛び出さない様にして膝が伸びすぎてしまうのを防ぐ役割をしている靱帯です。

この靱帯が切れてしまうことで歩行障害や痛みが出る疾患が前十字靱帯断裂です。 |

|

【前十字靱帯断裂の原因】

老齢化に伴いおこる靱帯の脆弱化、肥満による負重の増加、膝蓋骨脱臼による膝関節の不安定性(小型犬腫に多い整形外科疾患 後日解説予定)などにより関節が過度に回転したり過伸展することで前十字靱帯が切れてしまうことがあります。(次回症状と診断につづく)

【前十字靱帯断裂に対する治療】

前十字靱帯断裂は成犬の後肢跛行の原因として最も多い疾患と言われています。

日本国内でも発生頻度の高い整形外科疾患です。

診断される機会を逸して見過ごされているワンちゃんも少なくありません。

手術を受ければ多くの症例で機能回復を期待できます。

当院では現在最も推奨される術式(TPLO)での前十字靱帯断裂の手術を行うことができます。

【TPLO手術】

損傷した前十字靱帯 損傷した前十字靱帯 |

損傷した半月板の部分的な切除 損傷した半月板の部分的な切除 |

術前 術前 |

術後 術後 |

執刀医紹介

| 獣医学博士 是枝 哲彰

動物臨床医学会 評議員 |

|

- 所属学会

獣医麻酔外科学会

日本獣医画像診断学会

動物臨床医学会

日本獣医がん学会

日本人工関節学会

European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology

- 経歴

-

- 1992年

- 日本獣医畜産大学(現日本獣医生命科学大学)卒業

-

- 1992〜94年

- 日本獣医畜産大学 獣医臨床病理学教室研究生

-

- 1994~98年

- 日本獣医畜産大学 大学院博士課程 獣医臨床病理学教室所属

「犬の悪性組織球症に関する研究」にて獣医学博士

-

- 1993~98年

- AMIS(現IDEXXラボラトリーズ)診断獣医師:細胞診、病理組織診断

-

- 1998年

- 藤井寺動物病院 勤務

-

- 1999年

- フロリダ大学ポストドクトラルフェロー

-

- 2002年

- 藤井寺動物病院 院長

-

- 2007〜13年

- 日本獣医生命科学大学 大学院特別研究生 獣医外科学教室所属

2017.09.22

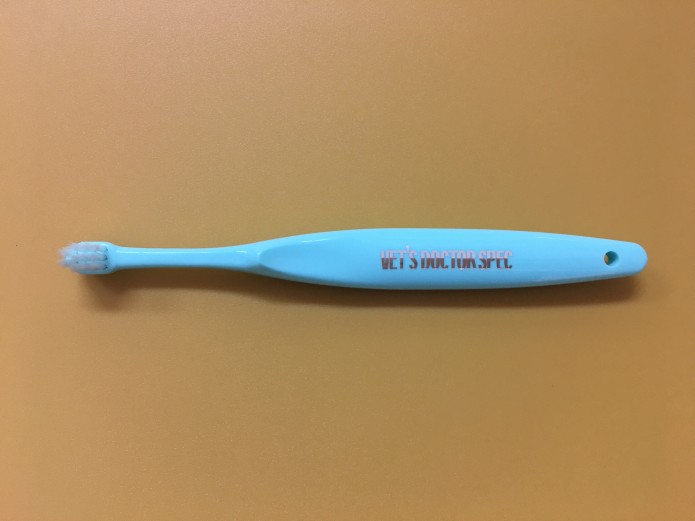

ブラシの選択

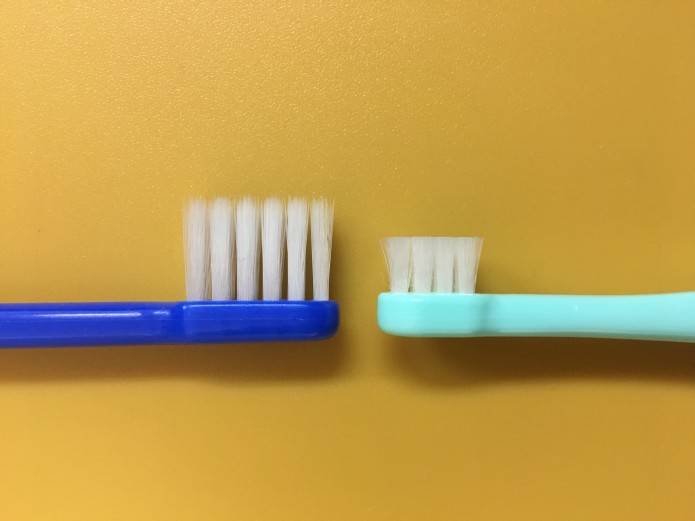

歯ブラシは現在犬猫用のブラシも発売されています。

以前の犬猫用ブラシは先のブログで書いたような部位が磨きにくいものだったのですが最近はヘッドが小さく、ブラシの毛の長さが短くブラシの高さを低く作ってあるものが入手可能です。

左が人用、右が犬猫用です。

これらは上顎の第4前臼歯や後臼歯を磨きやすいのでオススメです。

また毛の束の先端を細くしてあるブラシは猫のブラッシングをするのに便利です。

予防用と歯周病用のブラシがありますので動物病院で相談して選択するのが良いでしょう。

2017.04.17

猫の歯周病予防

猫は犬よりもお口が小さいので歯磨きも小さいブラシのほうが磨きやすいです。

日常多くの猫ちゃんの口腔内を診察しています。

前にも申し上げましたが犬や猫の歯磨きの目的は歯石を着かない様にして歯周病を予防するためです。

しかし歯に歯石がたくさん付着しているにもかかわらず歯周病があまりない猫ちゃんもいればそれに反して歯石はそれほど付着していないのに歯周病や歯肉口内炎がある猫ちゃんもいます。

猫ちゃんの場合は口腔内にいる歯周病菌の数や種類、また猫ちゃんの身体状態によっても歯周病や口内炎の症状は異なるようです。

猫ちゃんの中には唾液のヌルヌルだけでなく柔らかい歯垢(プラーク)が歯に付着することで歯肉や口内炎を起こしていることがあります。

特にトラブルが起きやすいのは上顎の奥歯(前臼歯)です。

猫ちゃんの場合はこの場所を意識してブラッシングやクリーニングするだけでも歯周病の予防効果があがると思います。

奥歯はブラシや綿棒が届きにくいのでクリーニングにちょっとしたコツがいります。

動物病院に相談してテクニックを伝授してもらうと良いでしょう。

2017.02.14

ワンちゃんネコちゃんに歯磨きする目的 No.3

歯石の原因となるのはペリクルと呼ばれる唾液のヌルヌルです。

歯に付着しているペリクルを除去してあげることが犬猫のブラッシングでは大切なんです。

ペリクルを除去しやすくするためブラッシングの時には歯ブラシと一緒にお水をトレイに入れて用意したおきます。

そして歯ブラシをトレイの水で充分に濡らしてから使用します。

そうすると歯の表面などに付着したペリクルが除去しやすくなります。

ペリクルがブラシにとれてきたらトレイの水でブラシを洗ってキレイにしましょう。

それから続けて他の歯も同様にブラッシングしていきます。

ペリクルが歯石になるまでの時間は16時間といわれます。

そのため、可能であれば1日2回ブラッシングすることをお勧めしています。

成犬や成猫は幼少時からブラッシングにならされているわけではありませんから最初は短時間で終わらせるようご家族お願いしています。

口腔内を診察すると「この子はこの歯が汚れやすい」「この歯が歯周病になりやすい」という場所がだいたいわかります。

獣医師に指摘してもらいその部位だけをブラッシングすることから初めてもよいでしょう。

獣医師や看護師がブラッシングしているのを見ていると簡単そうに見えますが実際に自分でおこなうとなかなか思う様にうまくできないもできないからといって落ち込むことはありません。

当院ではご家族に実際にブラッシングしていただき、どこが難しいのか、どこがうまくできないのかわかったらブラシを持って来院いただく様にお願いしています。

上記のことが明確になればピンポイントでテクニックを指導することは可能です。

当院では皆さんそのようにして少しずつブラッシングができる様になっていってます。

2016.06.29

ワンちゃんネコちゃんに歯磨きする目的 No.2

1.歯ブラシの選択

ブラッシングに使用する歯ブラシは人が使用するものでも利用可能ですがブラッシングするワンちゃんの口腔内の状況に応じてカスタムする必要があります。また毛先の形状により予防歯科用のもの,歯周病用のものがあります。

これらの選択に関しては主治医の先生と相談してチョイスするのがよいでしょう。

2.いつ磨くか?

人は「食事の後に虫歯にならないように歯を磨きましょう」と歯医者さんにいわれて歯ブラシしていますよね。

犬や猫の主な歯磨きの目的は歯石をつかないようにして歯周病を予防するのが第一目的です。

また,ワンちゃんや猫ちゃんにしてみれば食事は一日のうち楽しみにしていることのひとつです。楽しかったことの後に嫌なことをされたらだれでもそれがますます嫌いになってしまします。そこでワンちゃんや猫ちゃんの場合は食事の前に歯磨きをしてもらうようご指導しています。散歩が好きなワンちゃんだったらいい子に歯ブラシをやらせてくれた後にご褒美として散歩に行く,猫じゃらしで遊ぶのが好きな猫ちゃんなら歯磨きの後におもちゃで遊んであげると良いでしょう。

では次にもう少し具体的なテクニックをお話ししましょう。

(続く)

2016.03.04

ワンちゃんネコちゃんに歯磨きする目的

「ペットの犬や猫たちにも歯磨きが必要ですか?」

飼い主さんご家族からこのような質問をよく受けます。

はい。ペットの犬猫には歯磨きが推奨されています。

ではなぜ犬や猫に歯磨きが必要なのでしょうか。

私たちは小さい頃から言われてきました。

「虫歯にならないように食事の後には歯を磨きましょう」と。

人は虫歯予防の目的で歯磨きします。

しかし犬や猫には虫歯の症例はほとんどありません。

犬猫の歯科疾患で最も多いのは歯周病なんです。

では犬猫が歯周病になる原因は何でしょう。

それは歯石です。

犬や猫の歯磨きの目的は虫歯予防ではありません。

「歯周病を予防するため」、つまりは「歯石がつかないようにするため」に歯を磨くようお奨めしています。

人の場合,食事の食べかすが歯に付着して虫歯の原因になります。

ですからブラッシングで食べかすを除去して虫歯予防します。

しかし歯石の原因は食事の食べかすではありません。

その原因となるのは実は唾液のヌルヌルなんです。

よってペットの子達へのブラッシングはこの「唾液のヌルヌル(ペリクル)」を除去してあげるような方法でブラッシングをしてあげることが重要です。

つまり人とはやり方もだいぶ違う点が多いです。

180度やり方が異なるもあります。

それを知らずにただやみくもに磨いていてもブラッシングの効果が不充分となる可能性があります。

動物たちに辛抱してもらってブラッシングしても効果がないのは大変残念なことです。

ではどのような点に気をつけてブラッシングしてあげればいいのでしょう(つづく)

2016.01.10

健康診断キャンペーンについて

猫たちは自分たちの体調不良をご家族に言葉で伝えることができません。

ご家族の誰かが異常に気がつくまで病気が進行してしまいます。

おうちの猫ちゃんの健康チェック法として血液検査や尿検査などの正常値のデータベースをストックしておくことをおすすめします。

血液検査では赤血球数,白血球数,血小板数,血糖値やコレステロール値など様々なデータを測定します。

当院では病気にかかりやすくなる9歳令くらいまでに年1回は血液検査を中心とした健康診断をおこない,グラフで数値の推移が把握できるようにしています。

検査値が基準参考値範囲内であっても以前より数値が上昇してきていればそれが病気の早期発見につながることもあります。

犬や猫も人と同じように病気は早く見つけてあげることが治療成績の向上につながります。

特に猫ちゃんに多い腎臓病の早期発見には尿検査は大変重要です。

おうちの猫ちゃんも検査費用がお得なキャンペーン期間に健康診断を受けてみませんか?

健康診断時以外に来院時にチャンスある毎に身体検査を受けましょう。

問診,体重測定,体温,心拍数,呼吸数,聴診,触診などをしてもらうことも重要です。

ご家族はおうちの動物を毎日見ているためにおうちの子達の体調変化(体重.毛づやなど)に気づいてないことは少なくありません。

病院で定期的に客観的に動物をみてもらうことも病気の早期発見につながります。

2015.08.01

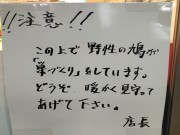

近くのスーパーマーケットにて

最近、虫避けライトの上に鳩ちゃんが巣を作りました。

入口なのでお店が巣を撤去するかと思いきや写真のような張り紙が。

巣の下の地面も掃除しているのか排泄物などで汚れている様子もなし。

優しいお店の対応に感心しました。

鳩ちゃんがスマホではハッキリ撮影できずかわいい小鳩ちゃんの顔がお見せできないのが残念です。

|

|

|

術前

術前 術後直後

術後直後 術後28日後

術後28日後 術後158日後(プレート除去後)

術後158日後(プレート除去後)